Messaggio più recente

La sanità a Cortona e in Valdichiana, un’indagine del Circolo Nello e Carlo Rosselli -Cortona

Circolo Nello e Carlo Rosselli – Cortona

Circolo Nello e Carlo Rosselli – Cortona

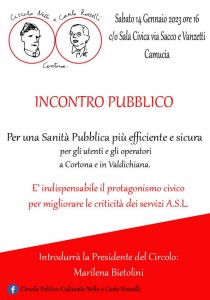

COMUNICATO STAMPA

All’Incontro Pubblico – indetto per sabato 14 gennaio ore 16 presso la Sala Civica di Via Sacco e Vanzetti a Camucia – la Presidente del Circolo, dottoressa Marilena Bietolini, esporrà l’esito di un’inchiesta sulla Sanità Pubblica a Cortona e in Valdichiana svolta nei mesi precedenti dal Circolo Nello e Carlo Rosselli. Che ha scelto questo argomento prioritario per segnali preoccupati provenienti dall’utenza, la quale, com’è ovvio, è costituita in prevalenza da persone malate, in difficoltà, anziane, senza escludere dall’approfondimento i servizi erogati a tutti i cittadini dalla nascita alla morte. Nel descrivere la situazione attuale dei servizi sanitari pubblici, la dottoressa Bietolini (anche per le sue competenze professionali, in quanto medico da poco in pensione) evidenzierà le criticità principali, suggerendo quando è il caso percorsi migliorativi. Sono note a tutti le difficoltà attuali del Sistema Sanitario Nazionale, compreso quello della Regione Toscana un tempo elogiata come modello, che discendono soprattutto da anni di tagli alla spesa, tanto che Regioni come la nostra, in passato dai conti in ordine, oggi avrebbe un deficit sulla Sanità stimato dai 300 ai 500 milioni di euro. Anche a causa del Covid e della coincidenza di numerosi pensionamenti, in corso e già avvenuti, è emerso l’altro grave deficit: di personale medico e infermieristico dovuto al numero chiuso di Medicina e dalla concorrenza della Medicina privata. Premesso ciò, tuttavia, dalla nostra indagine conoscitiva numerosi interventi migliorativi sono possibili e auspicabili a Cortona e in Valdichiana:

- Nel servizio dei Medici di Medicina generale;

- All’Ospedale di Fratta;

- Nell’Emergenza ambulanze;

- Ai CUP;

- Alla Guardia Medica;

tanto per dare una lista sommaria di questioni che saranno vagliate con il Pubblico, che auspichiamo numeroso di cittadini e rappresentanti delle Istituzioni, ai quali consegneremo l’esito del nostro lavoro.

Dal quadro che sarà prospettato emergeranno bisogni e miglioramenti necessari e possibili, oltre al chiaro deficit di attenzione rivolto a questo territorio dalle Autorità politiche e sanitarie, se comparato alla cura dedicata a territori simili al nostro. Auspicando che, grazie al risveglio della partecipazione alla discussione sui temi della Salute, si riparta con nuove prospettive, nel dialogo continuo tra utenza dei servizi erogati e quanti ne decidono il funzionamento.

La Presidente del Circolo culturale e politico Nello e Carlo Rosselli – Cortona

Dott.ssa Marilena Bietolini

“Il mondo non è nostro” di Daniela Piegai, capolavoro ristampato

Nella copertina del libro “Il mondo non è nostro” di Daniela Piegai – in libreria dopo oltre trenta anni dalla pubblicazione (1989) –, l’Editore Delos Digital scrive in copertina: “Un capolavoro dimenticato di una delle più grandi autrici italiane di fantascienza”. Vero. Dopo la lettura ipnotizzante di questo libro, lo collocherei tra i classici, senza distinzione di genere letterario. Infatti, ad esempio, chi iscriverebbe nella categoria Fantasy la Divina Commedia di Dante o Le Metamorfosi di Kafka? considerati classici tout-cour. Certo, il racconto di Daniela ha un’ambientazione di fantasia. Ai margini d’una grande città moderna in rovina e d’un polveroso deserto, e i protagonisti avviluppati in gomitoli intricati di strane situazioni in mondi contrapposti. In uno dei quali la civiltà si è interrotta per un terribile evento, mentre in parallelo, in un palazzo sotterraneo, il Tempo si è fermato alla grande catastrofe e le persone sono eterne come gli dei. Ma l’avvincente protagonista narrante, il “Capitano”, avventuriero curioso e dalle conoscenze profonde, ci porta per mano dal decrepito mondo terreno al tecnologico mondo sotterraneo, disseminando il viaggio in un afflato di antiche sapienze. Islamiche, le più frequenti, essendo il racconto collocato in territorio a prevalenza islamica; buddiste, taoiste, cristiane,… Il Capitano, irrequieto e curioso – alter ego della sua animatrice letteraria Daniela Piegai – passa dall’amore per la “fortezza vecchia di pietra” – dove finalmente riesce a entrarci con uno sparuto gruppo di complici; complici, perché si tratta di un’azione illegale – all’amore per Ara, pensando: “forse adesso credo che gli uomini e le donne siano più importanti del palazzo di pietra”. Per entrare nel quale aveva speso cinque anni di duro lavoro e risparmi. Nella trama del romanzo Daniela dissemina conoscenze sull’Islam – delle quali si era appropriata per il soggiorno lavorativo con il marito Bruno Frattini in Iran -, denunce politiche anti-autoritarie; messe in guardia verso il “progresso” capace di distruggere l’umanità con i suoi micidiali ordigni di guerra (la guerra nucleare), idee femministe (gli uomini pensano che le donne sono senza cervello)… Tutto svolto con leggerezza e ironia, mescolando generi. Come il giallo, dei morti ammazzati nella fortezza di pietra; il tecnologico, del complicato funzionamento della vita nel castello; la storia d’amore; il filosofico, dello strano potere del Tempo, che scoprirà il lettore nel romanzo. Mentre sull’immanenza del Tempo vissuto, Daniela ha detto: “Per me è tutto presente, dai primi ricordi fino a ora, non ho un senso del tempo ben scandito ma piuttosto arruffato”. Ed è grazie anche a questo aspetto caratteriale di Daniela Piegai che ci regala sprazzi di grande narrativa. Lei sognatrice, per noi sognatori.

Nella copertina del libro “Il mondo non è nostro” di Daniela Piegai – in libreria dopo oltre trenta anni dalla pubblicazione (1989) –, l’Editore Delos Digital scrive in copertina: “Un capolavoro dimenticato di una delle più grandi autrici italiane di fantascienza”. Vero. Dopo la lettura ipnotizzante di questo libro, lo collocherei tra i classici, senza distinzione di genere letterario. Infatti, ad esempio, chi iscriverebbe nella categoria Fantasy la Divina Commedia di Dante o Le Metamorfosi di Kafka? considerati classici tout-cour. Certo, il racconto di Daniela ha un’ambientazione di fantasia. Ai margini d’una grande città moderna in rovina e d’un polveroso deserto, e i protagonisti avviluppati in gomitoli intricati di strane situazioni in mondi contrapposti. In uno dei quali la civiltà si è interrotta per un terribile evento, mentre in parallelo, in un palazzo sotterraneo, il Tempo si è fermato alla grande catastrofe e le persone sono eterne come gli dei. Ma l’avvincente protagonista narrante, il “Capitano”, avventuriero curioso e dalle conoscenze profonde, ci porta per mano dal decrepito mondo terreno al tecnologico mondo sotterraneo, disseminando il viaggio in un afflato di antiche sapienze. Islamiche, le più frequenti, essendo il racconto collocato in territorio a prevalenza islamica; buddiste, taoiste, cristiane,… Il Capitano, irrequieto e curioso – alter ego della sua animatrice letteraria Daniela Piegai – passa dall’amore per la “fortezza vecchia di pietra” – dove finalmente riesce a entrarci con uno sparuto gruppo di complici; complici, perché si tratta di un’azione illegale – all’amore per Ara, pensando: “forse adesso credo che gli uomini e le donne siano più importanti del palazzo di pietra”. Per entrare nel quale aveva speso cinque anni di duro lavoro e risparmi. Nella trama del romanzo Daniela dissemina conoscenze sull’Islam – delle quali si era appropriata per il soggiorno lavorativo con il marito Bruno Frattini in Iran -, denunce politiche anti-autoritarie; messe in guardia verso il “progresso” capace di distruggere l’umanità con i suoi micidiali ordigni di guerra (la guerra nucleare), idee femministe (gli uomini pensano che le donne sono senza cervello)… Tutto svolto con leggerezza e ironia, mescolando generi. Come il giallo, dei morti ammazzati nella fortezza di pietra; il tecnologico, del complicato funzionamento della vita nel castello; la storia d’amore; il filosofico, dello strano potere del Tempo, che scoprirà il lettore nel romanzo. Mentre sull’immanenza del Tempo vissuto, Daniela ha detto: “Per me è tutto presente, dai primi ricordi fino a ora, non ho un senso del tempo ben scandito ma piuttosto arruffato”. Ed è grazie anche a questo aspetto caratteriale di Daniela Piegai che ci regala sprazzi di grande narrativa. Lei sognatrice, per noi sognatori.

Ferruccio Fabilli

Daniela Piegai, talento letterario e pittorico dedito alla Fantascienza

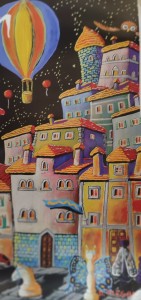

Daniela Piegai nata a Parma vive a Cortona, dove ha radici familiari. Ricorda con piacere la sua vita nomade in tre continenti e sedici città. Sindaco di Cortona, volli Daniela tra i consiglieri comunali, e lei si sobbarcò l’onere per amor di patria. Onere di lunghe maratone oratorie dei consiglieri, anche notturne, lontane dai suoi interessi principali. Quale la scrittura di Fantascienza, che, a quel tempo, erano poche donne a coltivarla (tanto da essere invitata a un’intervista televisiva, dove si rifiutò di passare al “trucco”!). Finita la parentesi dell’impegno civico (anni 1980-1985), seguii Daniela scrittrice (esordì nel 1978 con Parola di Alieno, seguito da Ballata per Lima, e Il Pianeta del riscatto, nella collana Cosmo), mentre, negli incontri, scambiavamo saluti e impressioni, sempre acute, con Lei e il suo compagno Bruno Frattini. Con cui ha collaborato – già giornalista (Ansa, Paese Sera) – quale formatrice d’impresa, esperta di comunicazione, nella società Icaro. (Delle cui attività innovative, nella prevenzione dei rischi ambientali e nel lavoro, ho scritto ne L’Etruria). Al possesso di tecniche comunicative, che le davano da vivere, Daniela univa doti eccellenti da scrittrice di fantascienza e talentosa pittrice di universi immaginari. Laura Coci e Roberto del Piano la definiscono “grande autrice” nel riproporre al pubblico Il mondo non è nostro (Delos Digital), gran romanzo poco conosciuto, nuovamente in libreria. Laura Coci aveva già scritto “Fantascienza, un genere (femminile). Daniela Piegai”, rivisitazione della carriera dell’Autrice, leggibile anche nel suo profilo Facebook. Da cui si desume che, pur avendo pubblicato racconti e romanzi, ha numerosi altri scritti inediti: “perché ho voglia di scrivere, ma non andare in giro a cercare di pubblicare”. Roberto del Piano e Laura Coci hanno stilato l’elenco, provvisorio, delle opere di Daniela in coda al romanzo Il mondo non è nostro. Decine, tra racconti, romanzi brevi, romanzi, a cui si aggiungano testi poetici, teatrali, saggi, testi storici e di tecniche della comunicazione. (La narrativa è apparsa online su Il lupo della steppa pubblicata anche, pure online, su Ti con zero). Alle radici dell’ispirazione pone il mistero della tortuosità del vivere: all’opposto delle regole geometriche, nelle quali “per percorrere più velocemente la distanza da un punto A a un punto B, si debba per forza tracciare una rigida retta” (Dieci giorni per Lucrezia). Mentre l’esperienza è segnata da naufragi e perdite: “l’elemento che in percentuale è più abbondante […] non è l’azoto, è il dolore. Se esistessero rilevatori del dolore sarebbero sempre sovraccarichi” (Fai che la morte ci colga vivo). L’impulso della Piegai è “vivere più vite: in parte cadendo dentro racconti e romanzi, e in parte cercando di vivere più lati e sfaccettature possibili, in più luoghi”, convinta “che la vita sia un’occasione splendida (il che depone a favore di un sostanziale ottimismo della razza umana di cui faccio parte), e consapevole che il tempo che ci tocca è disperatamente limitato, ho cercato di vivere più vite”. Daniela pittrice – nell’esplosione di colori in paesaggi fantastici – propende all’ottimismo, nel desiderio di vivere più mondi, mentre nel romanzo Ballata per Lima /Il pianeta del riscatto – riletto di fresco – c’è la “tortuosità del vivere” e tanto “dolore”. L’universo artistico della Piegai assume tante sfaccettature in toni decisi. Nel romanzo suddetto, il lettore si ritrova calato in incubi cupi, oppressivi, d’acchito, senza briciole di speranza; nella pittura, invece – altra faccia della sua medaglia creativa, pur sempre in situazioni surreali -, l’animo si distende in volo in mondi caldi, rassicuranti, bonariamente ironici, sopra tetti di case allegre, o in cieli stellati trasportati da palloncini colorati, mongolfiere, vascelli fantasma, ali di gufo… A conferma di come, l’imprinting giovanile della fantascienza, Daniela riesca a declinarlo in poetiche suggestive. Furono proprio letture liceali nei libri della collana Urania – acquistati nella bancarella antistante la scuola – a farla innamorare della potenza liberatoria creativa consentita dalla fantascienza. Dove tutto è possibile e consentito, e niente è improbabile. E dove i personaggi letterari coprono ampi spettri di caratteri, pur calati in mondi futuri di fantasia, mantenendo sentimenti a noi contemporanei. Non rinunciando, Daniela, a calare, in quei mondi assurdi, giudizi politici sulla brutalità del potere se sfugge al controllo della società umana. Come in Ballata per Lima, dove la “Macchina” – addestrata da occulti Nuovi ordinatori dell’universo – ha il potere di spegnere sogni e volontà umane, creando masse interstellari di “deficienti” sottoposti ad assurde vessazioni, se disobbedienti. L’epidemia universale di “deficienti”, indotta da strumenti elettronici, oltre ad anticipare visioni letterarie simili (pensiamo a “Cecità” di Josè Saramago), conferma l’attualità della denuncia sul potere della diffusione mondiale del “pensiero unico” massmediologico. Altre qualità, della scrittrice/pittrice, sono la delicatezza e misura nello stendere colori sfavillanti e complessi intrecci narrativi. Propri d’un carattere profondo, rispettoso, razionale e culturalmente raffinato, che non sdegna condividere fantasia e umorismo con chi desideri affacciarsi alla finestra del suo mondo intellettuale: originale e stupefacente. In Italia siamo 50 milioni di scrittori, ma, ahimè, pochi lettori! Critici qualificati sostengono che tanti capolavori letterari prodotti in provincia siano trascurati. Altri soppesino il valore della scrittrice/pittrice di fantascienza Daniela Piegai, di certo convince e affascina il suo modo d’intendere l’arte: non produzione seriale sull’onda del mercato (come fanno tanti), ma frutto spontaneo d’una meravigliosa creatività che l’aiuta a vivere con ironia giocosa anche in mezzo a umane traversie. Sulla raffinata espressività naif, concludo condividendo l’elogio (inconscio?) di Beppe (elettricista, estimatore, e amico comune): “Daniela dipinge da bambina”; assorgendola così a due eccelsi miti letterari: l’eterno femminino (la femminilità nella sua essenza immutabile), pronunciato nel Faust di Goethe; e la poetica del fanciullino (in ogni uomo è presente un fanciullo capace di percepire la realtà con animo ingenuo e occhi limpidi), di Giovanni Pascoli.

Daniela Piegai nata a Parma vive a Cortona, dove ha radici familiari. Ricorda con piacere la sua vita nomade in tre continenti e sedici città. Sindaco di Cortona, volli Daniela tra i consiglieri comunali, e lei si sobbarcò l’onere per amor di patria. Onere di lunghe maratone oratorie dei consiglieri, anche notturne, lontane dai suoi interessi principali. Quale la scrittura di Fantascienza, che, a quel tempo, erano poche donne a coltivarla (tanto da essere invitata a un’intervista televisiva, dove si rifiutò di passare al “trucco”!). Finita la parentesi dell’impegno civico (anni 1980-1985), seguii Daniela scrittrice (esordì nel 1978 con Parola di Alieno, seguito da Ballata per Lima, e Il Pianeta del riscatto, nella collana Cosmo), mentre, negli incontri, scambiavamo saluti e impressioni, sempre acute, con Lei e il suo compagno Bruno Frattini. Con cui ha collaborato – già giornalista (Ansa, Paese Sera) – quale formatrice d’impresa, esperta di comunicazione, nella società Icaro. (Delle cui attività innovative, nella prevenzione dei rischi ambientali e nel lavoro, ho scritto ne L’Etruria). Al possesso di tecniche comunicative, che le davano da vivere, Daniela univa doti eccellenti da scrittrice di fantascienza e talentosa pittrice di universi immaginari. Laura Coci e Roberto del Piano la definiscono “grande autrice” nel riproporre al pubblico Il mondo non è nostro (Delos Digital), gran romanzo poco conosciuto, nuovamente in libreria. Laura Coci aveva già scritto “Fantascienza, un genere (femminile). Daniela Piegai”, rivisitazione della carriera dell’Autrice, leggibile anche nel suo profilo Facebook. Da cui si desume che, pur avendo pubblicato racconti e romanzi, ha numerosi altri scritti inediti: “perché ho voglia di scrivere, ma non andare in giro a cercare di pubblicare”. Roberto del Piano e Laura Coci hanno stilato l’elenco, provvisorio, delle opere di Daniela in coda al romanzo Il mondo non è nostro. Decine, tra racconti, romanzi brevi, romanzi, a cui si aggiungano testi poetici, teatrali, saggi, testi storici e di tecniche della comunicazione. (La narrativa è apparsa online su Il lupo della steppa pubblicata anche, pure online, su Ti con zero). Alle radici dell’ispirazione pone il mistero della tortuosità del vivere: all’opposto delle regole geometriche, nelle quali “per percorrere più velocemente la distanza da un punto A a un punto B, si debba per forza tracciare una rigida retta” (Dieci giorni per Lucrezia). Mentre l’esperienza è segnata da naufragi e perdite: “l’elemento che in percentuale è più abbondante […] non è l’azoto, è il dolore. Se esistessero rilevatori del dolore sarebbero sempre sovraccarichi” (Fai che la morte ci colga vivo). L’impulso della Piegai è “vivere più vite: in parte cadendo dentro racconti e romanzi, e in parte cercando di vivere più lati e sfaccettature possibili, in più luoghi”, convinta “che la vita sia un’occasione splendida (il che depone a favore di un sostanziale ottimismo della razza umana di cui faccio parte), e consapevole che il tempo che ci tocca è disperatamente limitato, ho cercato di vivere più vite”. Daniela pittrice – nell’esplosione di colori in paesaggi fantastici – propende all’ottimismo, nel desiderio di vivere più mondi, mentre nel romanzo Ballata per Lima /Il pianeta del riscatto – riletto di fresco – c’è la “tortuosità del vivere” e tanto “dolore”. L’universo artistico della Piegai assume tante sfaccettature in toni decisi. Nel romanzo suddetto, il lettore si ritrova calato in incubi cupi, oppressivi, d’acchito, senza briciole di speranza; nella pittura, invece – altra faccia della sua medaglia creativa, pur sempre in situazioni surreali -, l’animo si distende in volo in mondi caldi, rassicuranti, bonariamente ironici, sopra tetti di case allegre, o in cieli stellati trasportati da palloncini colorati, mongolfiere, vascelli fantasma, ali di gufo… A conferma di come, l’imprinting giovanile della fantascienza, Daniela riesca a declinarlo in poetiche suggestive. Furono proprio letture liceali nei libri della collana Urania – acquistati nella bancarella antistante la scuola – a farla innamorare della potenza liberatoria creativa consentita dalla fantascienza. Dove tutto è possibile e consentito, e niente è improbabile. E dove i personaggi letterari coprono ampi spettri di caratteri, pur calati in mondi futuri di fantasia, mantenendo sentimenti a noi contemporanei. Non rinunciando, Daniela, a calare, in quei mondi assurdi, giudizi politici sulla brutalità del potere se sfugge al controllo della società umana. Come in Ballata per Lima, dove la “Macchina” – addestrata da occulti Nuovi ordinatori dell’universo – ha il potere di spegnere sogni e volontà umane, creando masse interstellari di “deficienti” sottoposti ad assurde vessazioni, se disobbedienti. L’epidemia universale di “deficienti”, indotta da strumenti elettronici, oltre ad anticipare visioni letterarie simili (pensiamo a “Cecità” di Josè Saramago), conferma l’attualità della denuncia sul potere della diffusione mondiale del “pensiero unico” massmediologico. Altre qualità, della scrittrice/pittrice, sono la delicatezza e misura nello stendere colori sfavillanti e complessi intrecci narrativi. Propri d’un carattere profondo, rispettoso, razionale e culturalmente raffinato, che non sdegna condividere fantasia e umorismo con chi desideri affacciarsi alla finestra del suo mondo intellettuale: originale e stupefacente. In Italia siamo 50 milioni di scrittori, ma, ahimè, pochi lettori! Critici qualificati sostengono che tanti capolavori letterari prodotti in provincia siano trascurati. Altri soppesino il valore della scrittrice/pittrice di fantascienza Daniela Piegai, di certo convince e affascina il suo modo d’intendere l’arte: non produzione seriale sull’onda del mercato (come fanno tanti), ma frutto spontaneo d’una meravigliosa creatività che l’aiuta a vivere con ironia giocosa anche in mezzo a umane traversie. Sulla raffinata espressività naif, concludo condividendo l’elogio (inconscio?) di Beppe (elettricista, estimatore, e amico comune): “Daniela dipinge da bambina”; assorgendola così a due eccelsi miti letterari: l’eterno femminino (la femminilità nella sua essenza immutabile), pronunciato nel Faust di Goethe; e la poetica del fanciullino (in ogni uomo è presente un fanciullo capace di percepire la realtà con animo ingenuo e occhi limpidi), di Giovanni Pascoli.

fabilli1952@gmail.com

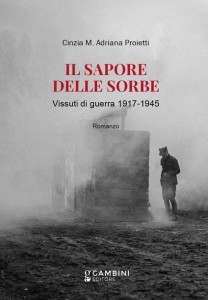

“Il sapore delle sorbe” felice esordio narrativo di Cinzia M. Adriana Proietti

Leggendo il romanzo di Cinzia M. Adriana Proietti, Il Sapore delle sorbe (Gambini Editore), ho condiviso le stesse sensazioni dello scrittore inglese Ian McEwan quando aprì il romanzo Stoner: “Appena lo inizi a leggere senti di essere in buone mani. […] di fatto è una vita minima da cui Jhon Wlliams ha tratto un romanzo davvero molto bello”.

Leggendo il romanzo di Cinzia M. Adriana Proietti, Il Sapore delle sorbe (Gambini Editore), ho condiviso le stesse sensazioni dello scrittore inglese Ian McEwan quando aprì il romanzo Stoner: “Appena lo inizi a leggere senti di essere in buone mani. […] di fatto è una vita minima da cui Jhon Wlliams ha tratto un romanzo davvero molto bello”.

Nel caso della Proietti due sono le vite minime. Quella di Peppe, giovane chiamato al fronte, nella prima guerra mondiale, nel ’17, classe 1898, diciannovenne; e quella della figlia bambina, Gianna, costretta a crescere in fretta, immersa nell’immane tragedia della seconda guerra mondiale. Allorché, senza più fronti stabili, furono colpite le persone ovunque, fin nella pancia recondita della placida provincia italiana del Centro Italia. Pagine meno note della storia italiana, perché ininfluenti sulle sorti del conflitto, ma cariche di drammi, personali e collettivi. La cui conoscenza giova a costruire il quadro complessivo sulle assurdità delle guerre contemporanee; nelle quali, d’allora in poi, le vittime civili rappresentano, anche nei numeri, la fascia più colpita. Condanne a morte di innocenti, senza processi giudiziari preventivi. Questa è la nuda verità sulle guerre odierne.

La saga familiare, raccontata a due voci, eleva a dignità letteraria quel mondo che diremo degli umili. Individui e comunità immerse nelle gigantesche tragedie delle due guerre mondiali. Ambientato nella prima metà del Novecento, il romanzo è legato dal filo rosso delle relazioni familiari e di comunità, tra i vari protagonisti, non disgiunto da sguardi, continui e penetranti, della scrittrice sulle mozioni interiori individuali, e sulle reazioni della società circostante. Vuoi nel paesaggio infernale del fronte di guerra, vissuto da Peppe, vuoi nelle collettività, piccole o grandi, violentate e sconvolte dai bombardamenti, incombenti sulla piccola Gianna.

La Proietti descrive un quadro esauriente, ben delineato, su persone semplici ma non sprovvedute, ricche di umanità, com’era la maggioranza della popolazione italiana. Gente poco acculturata e povera, ma di grande forza d’animo, sballottata da eventi dolorosi: fame, bombe e proiettili che piovono dall’alto e dal basso, migrazioni forzate, separazioni familiari, morti, feriti, legami troncati dalla violenza. È la storia (piccola, ma importante quanto la storia con S maiuscola) di quanti, come ragni, ritesserono pazienti tele lacerate di vite interiori e sociali, senza snaturarle; conservando il meglio del loro passato. Città, famiglie e persone, spaventate, ridotte, se possibile, ancor più misere, però, tenaci nel ricostruire, all’infinito, trame esistenziali.

I protagonisti, Peppe e Gianna, furono così presenti a sé stessi da fissare nella mente, in modo indelebile, quei passaggi durissimi, lasciando tracce non solo scritte ma anche nei racconti familiari che si tramandano tra generazioni.

A proposito di trasmissione tra generazioni, mi sovviene la forza affabulatrice di mio nonno Beppe, reduce dal fronte della guerra ’15-18, nel raccontare la sua storia di oltre trenta mesi di trincea, in prima linea sul fronte del Carso; e la prigionia, seguita a Caporetto: Bastava gli dicessi: “Nonno, mi racconti la guerra?”, che lui accendeva il disco delle sue avventure, senza un ordine preciso. Spesso, coi lucciconi agli occhi, e voce rotta dall’emozione. Tanto, quella vicenda, l’aveva segnato per sempre. Per sfortuna di Beppe, morto lui e sfuocati nella mia mente, dei suoi racconti non resterà traccia, se non, forse, in qualche archivio recondito, nel verbale del carabiniere che li raccolse a brandelli, preliminare al conferimento del titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto.

Ben diverso destino, felice, è capitato alle storie di Peppe e Gianna, bontà la penna di Cinzia M. Adriana Proietti. Colta e raffinata artista, poetessa, musicista, pittrice, che ha preso a cuore la mirabile avventura di persone a lei care, e il magico mondo che le circondava, tra Umbria e Marche. Riversando il meglio della sua sensibilità culturale, ha composto un romanzo delicato, avvincente, senza reticenze (c’è pure la storia di Peppe che fa la fila dinanzi al postribolo). Di un realismo persuasivo, denso di riferimenti storici, psicologici, di costume e ambientazioni, che lo rendono – come dicevo all’inizio – seducente per il lettore, trasmettendo, fin dalle prime pagine, la netta sensazione di essere in “buone mani”. Il linguaggio semplice, come si conviene a personaggi del popolo, è però articolato, ricco di espressioni pure poetiche nel descrivere ambiti e stati d’animo, propri del periodo e dei luoghi in cui è ambientato il romanzo; con ritmi musicali incalzanti e coinvolgenti, trasmette quell’insieme di sensazioni che distinguono la buona letteratura. E, fatto non secondario, la chiara impronta della penna femminile, dalla prima all’ultima riga, è quel valore aggiunto per cui ricorderemo a lungo questa lettura.

Intervista a M. Bietolini, Presidente del Circolo Culturale Nello e Carlo Rosselli – Cortona

Cinque donne e quattro uomini – di “idee politiche” diverse tra loro –, a metà settembre, hanno fondato l’associazione “Circolo Nello e Carlo Rosselli-Cortona” che rappresenta un’indubbia novità. A coglierne il senso ho intervistato la neoeletta Presidente Marilena Bietolini. Di cui sono stato compagno di scuola, assistito da medico di base, e cofondatore in questa “scommessa” che vuol essere un contributo a nuovi approcci a problemi culturali e politici del territorio, slegati da logiche di partito.

Cinque donne e quattro uomini – di “idee politiche” diverse tra loro –, a metà settembre, hanno fondato l’associazione “Circolo Nello e Carlo Rosselli-Cortona” che rappresenta un’indubbia novità. A coglierne il senso ho intervistato la neoeletta Presidente Marilena Bietolini. Di cui sono stato compagno di scuola, assistito da medico di base, e cofondatore in questa “scommessa” che vuol essere un contributo a nuovi approcci a problemi culturali e politici del territorio, slegati da logiche di partito.

Presidente Bietolini com’è nata l’idea d’un Circolo culturale politico?

È sotto gli occhi di tutti la crescente disaffezione alla partecipazione politica, dato il crescente numero di astensioni, che, per quanto sia un grave vulnus democratico, pare non interessi i partiti. Perciò ci siamo chiesti: cosa avremmo potuto fare noi cittadini preoccupati del presente e del futuro della nostra convivenza civile? Ci abbiamo messo un po’ di tempo, ma alla fine è sorta quest’idea.

Qual è lo spirito che ha unito personalità ed esperienze diverse, anche in apparente contrasto?

Sono i problemi quotidiani che ci uniscono, oltre ogni sfumatura ideale personale, perciò abbiamo sentito il bisogno d’un luogo dove approfondire le questioni e, possibilmente, vederne le soluzioni. Infatti, tra gli elementi che sfiduciano la politica dalle persone è la contrapposizione rissosa tra le parti, che ha il solo effetto telecamera, e, spesso, i problemi restano tali. In un crescendo d’insicurezza e terrore per come si comportano i ceti politici dirigenti. Noi, nel Circolo, pensiamo che scavando insieme i nodi critici della vita quotidiana si possa coglierne cause e (a volte) rimedi.

Come intendete sviluppare i vostri intenti?

Il testo guida è lo Statuto che siamo dati. Che chiunque può leggere su Facebook nel profilo del Circolo. Rispettosi di due parole chiave ispiratrici: “Libertà” e “Giustizia” sociale, che abbiamo mutuato dai personaggi, ai quali abbiamo intestato il Circolo, Nello e Carlo Rosselli; coinvolgendo quanti si sentano di voler dare il loro contributo. Senza discriminazioni. I temi culturali e politici che vogliamo affrontare, coi mezzi di cui riusciremo a dotarci, toccheranno interessi vitali emergenti. Ospiteremo volentieri chiunque voglia arricchire i contenuti delle nostre discussioni, elaborazioni e proposte, e anche chi voglia presenziare solo per saperne di più. Questa, in breve, è la missione del Circolo, che ha carattere di Onlus, associazione non lucrativa. Mentre ringrazio Gioia Olivastri (Ogi) che, gentilmente, ci ha regalato il logo originale del Circolo.

Quali sono gli argomenti che attualmente state discutendo?

Nella mole di argomenti che ci sembra urgente affrontare, abbiamo scelto la “questione sanità” a Cortona e, dunque, in Valdichiana. Mancano medici di medicina generale (medici di famiglia), circa 2mila persone ne sono sprovviste. I medici di base lamentano difficoltà a collegarsi in tempi rapidi a consultare le analisi dei loro pazienti. Mentre la rete informatica di Arezzo va a mille! La situazione dell’Ospedale è come una barca senza rotta precisa sul suo destino. Aggravata da continui tagli alle spese sanitarie e di personale, rendendo l’accesso all’Ospedale quantomai timoroso per carenze al Pronto Soccorso. Mentre la medicina preventiva del territorio soffre di organizzazione verticistica: i cui capi, essendo lontani, interagiscono poco coi bisogni di prevenzione sul territorio. È questo un elenco sommario di criticità che porteremo alla prossima Assemblea della popolazione, usufruendo del contributo di personale sanitario esperto nelle questioni sul tappeto.

Nei rapporti personali, hai trovato interesse al progetto del Circolo che presiedi?

Con conoscenti, scevri da pregiudizi, ho trovato molto interesse. A partire dalla formulazione dello Statuto (nostro punto di forza per chiarezza espositiva d’intenti) che offre aperture a spazi d’impegno e lavoro senza limiti. Per quanto ancora siamo alla ricerca di una sede stabile, avvalendoci della Sala Civica di Via Sacco e Vanzetti a Camucia, vediamo crescere soci o semplici partecipanti alle nostre riunioni (pubbliche), che stanno prendendo cadenze sempre più frequenti.

Ferruccio Fabilli

Marilena Bietolini, Presidente del Circolo culturale politico Nello e Carlo Rosselli.

Marilena Bietolini, Presidente del Circolo culturale politico Nello e Carlo Rosselli.

STATUTO ASSOCIAZIONE “CIRCOLO NELLO E CARLO ROSSELLI-CORTONA”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE “CIRCOLO NELLO E CARLO ROSSELLI – CORTONA”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE “CIRCOLO NELLO E CARLO ROSSELLI – CORTONA”

Art.1) È costituita l’Associazione culturale e d’impegno politico denominata “Circolo Nello e Carlo Rosselli” con sede in Cortona.

La variazione della sede sociale, individuata con l’Atto Costitutivo, è stabilita con delibera dell’Assemblea dei Soci.

L’Associazione adotta come proprio simbolo il logo approvato dall’Assemblea dei Soci, in allegato. Avente le seguenti caratteristiche: entro due cerchi affiancati, bordati di rosso, contenenti le facce stilizzate di Nello e Carlo Rosselli, sormontate dalla scritta: Circolo Nello e Carlo Rosselli; e sotto i due cerchi la scritta: Cortona. Logo realizzato e donato da Gioia Olivastri, alias Ogi.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto.

Art.2) L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della conoscenza, della partecipazione, della solidarietà, del perseguimento e della tutela del bene comune, della giustizia, dell’uguaglianza nei diritti richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana relativi ai valori della giustizia sociale, della trasparenza e della legalità.

L’Associazione – ispirata alla passione civile per giustizia sociale e libertà testimoniata dai fratelli Rosselli, Nello e Carlo – persegue e promuove:

- Studiare, dibattere e approfondire varie problematiche – storiche, culturali, ambientali, economiche, sociali, istituzionali e politiche – italiane e internazionali, in particolare, per quanto riguarda le autonomie locali e i problemi connessi alla loro piena attuazione secondo l’ordinamento dello Stato;

- Dare spazio alle persone, alle loro competenze, progetti, critiche;

- La politica come arricchimento personale e sociale al “servizio”, come primario obiettivo, dell’interesse della collettività;

- La partecipazione della persona come punto di forza dell’azione amministrativa;

- Progetti programmatici che nascano dalle persone e perseguano il benessere del proprio territorio;

- La cultura civica, intesa come presenza democratica competente circa la vita amministrativa della Città e del suo territorio, attraverso la conoscenza, l’approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi centrali per la qualità dell vita dei cittadini;

L’associazione esplica la sua attività basandosi sul volontariato di tutti i Soci e potrà promuovere a scopo di autofinanziamento attività ed iniziative consentite dalla vigente legislazione per la quale non verrà stabilito uno specifico compenso.

Per conseguire i fini di cui all’Art. 2, l’Associazione si pone l’obiettivo di promuovere, sostenere, valorizzare iniziative di varia natura quali:

- Attività culturali: convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, mostre, inchieste, proiezioni film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi sui problemi fondamentali che si presentano oggi al nostro interesse;

- Predisporre strumenti utili a valutare le priorità sociali finalizzati a proporre e attuare interventi per incidere sulle decisioni della Pubblica Amministrazione;

- Attività di formazione: corsi di formazione, programmi di studio e ricerca, attività formativo-educative, in collaborazione anche con Enti pubblici e soggetti privati;

- Attività editoriali e/o di comunicazione sociale: pubblicazioni a stampa, ricerche, convegni e seminari, siti internet, blog, newsletter;

- Attività ludico-sportive in genere, a livello non professionale;

Art. 4) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dagli associati a norma degli articoli 13 e seguenti e che ha i poteri di cui all’art.14 e seguenti dell’attuale Statuto.

Art.5) Possono essere associati le persone che abbiano compiuto l’età di diciotto anni.

L’ammissione ad associato avviene:

- Dietro l’invito del Consiglio Direttivo;

- Dietro presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di due associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sull’accettazione o meno della domanda di ammissione.

Art.6) Gli associati si distinguono in:

- a) associati Fondatori;

- b) associati Sostenitori;

- c) associati Ordinari;

Sono associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, quali appaiono dall’atto costitutivo, nonché coloro che verranno cooptati dai soci Fondatori riuniti in apposita Assemblea che delibereranno a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Sono associati Sostenitori coloro che pagano una quota annua non inferiore al quadruplo della quota cui sono tenuti gli associati ordinari.

Sono associati Ordinari tutti coloro che pagano una quota annua, in una sola volta o in rate quadrimestrali, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare quote associative preferenziali per determinate categorie e per determinati casi.

Art.7) Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengono, hanno gli stessi diritti, salvo quelli riservati ai Fondatori, e, purché siano in pari con le quote sociali, concorrono all’elezione del Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare alle assemblee; frequentare i locali; presenziare alle riunioni, alle conferenze, ai dibattiti.

Art. 8) La qualità di associati si perde:

- Per dimissioni scritte, presentate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell’anno sociale.

- Per mancato pagamento della quota sociale, trascorso un mese dalla diffida scritta del Consiglio Direttivo.

- Per cancellazione dal libro degli Associati, deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all’associato entro cinque giorni, l’associato può ricorrere dinanzi all’ Assemblea nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Art. 9) Gli Organi dell’Associazione sono:

- L’Assemblea;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10) L’Assemblea degli associati viene convocata mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo, all’indirizzo che risulta dal libro degli associati, in via ordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno e non oltre il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo; e, in via straordinaria, sempre per lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo, quando lo reputi opportuno il Consiglio Direttivo o la convocazione sia richiesta da non meno di un terzo degli associati, o nel caso previsto dall’art. 8, ultimo capoverso.

L’avviso di convocazione delle assemblee deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data per l’Assemblea.

Art.11) Per la validità delle assemblee è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno undici giorni dopo, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese con il suffragio della metà più uno dei votanti, e sono impegnative per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12) L’Assemblea degli associati esamina l’attività svolta dal Consiglio Direttivo: approva bilanci consuntivi e preventivi, indica l’azione futura da compiere e, quando sia convocata con questo scopo, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti a norma degli art. 13 e 17.

L’Assemblea determina, alla scadenza del Consiglio Direttivo, il numero dei suoi membri per il triennio successivo fra il numero minimo e massimo dei componenti, di cui all’art. 13.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra un minimo di cinque e un massimo di quindici.

Il Consiglio Direttivo viene eletto rispettando il criterio che almeno un terzo dei componenti appartenga alla categoria dei soci fondatori.

Se l’Assemblea avrà determinato il numero del Consiglio Direttivo del triennio in un numero dispari inferiore a quindici, il Consiglio Direttivo potrà eleggere per cooptazione altri membri fino a raggiungere il numero massimo di quindici.

Art 14) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Esso determina il programma dell’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea e provvede alla sua attuazione, all’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee, all’amministrazione e conservazione dei beni sociali e provvede su ogni altra materia che non sia esplicitamente riservata all’Assemblea. In particolare, al termine di ogni anno sociale che inizia col 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre, il Consiglio Direttivo redige una relazione sull’attività svolta, prepara il bilancio consultivo per l’esercizio successivo.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e uno o più vece Presidenti e un Tesoriere.

Il Presidente sovrintende all’attività culturale dell’Associazione.

Il Vicepresidente (o uno di essi all’uopo eletto) sovrintende alle attività gestionali e amministrative e assume la rappresentanza legale della Associazione.

Il Consiglio Direttivo si avvarrà inoltre di una segreteria esecutiva da esso e della quale potrà chiamare a far parte anche gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo.

È facoltà dei soci Fondatori nominare un Presidente onorario tra i suoi membri, senza che ad esso siano attribuite funzioni.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o – in sua assenza – dal Vicepresidente, di loro iniziativa, ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti direttamente dall’Assemblea degli associati.

Esso rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta ed illustra all’Assemblea degli associati la sua relazione scritta sulla gestione finanziaria del Consiglio Direttivo. A tal fine, il Consiglio Direttivo deve esibire al Collegio dei Revisori dei Conti i libri contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea degli associati

Art. 18) Lo scioglimento o la trasformazione dell’Associazione non possono essere deliberate se non con la maggioranza di tre quarti dei soci Fondatori presenti, riuniti in apposita Assemblea.

In caso di scioglimento, i beni sociali sono devoluti ad un altro ente culturale o educativo che abbia finalità analoghe a quelle dell’Associazione Circolo Fratelli Rosselli di Cortona.

Art. 19) Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dai tre quarti dei soci Fondatori riuniti in Assemblea.

Art. 20) Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile del Libro I del Titolo II.

Firmato:

logo del Circolo, gentilmente donato da Gioia Olivastri, Ogi.

logo del Circolo, gentilmente donato da Gioia Olivastri, Ogi.

Circolo – Statuto

Fondato a Cortona il “Circolo Nello e Carlo Rosselli”. Gli intenti e a chi si rivolge

Di seguito pubblico il primo Comunicato stampa del circolo politico culturale “Nello e Carlo Rosselli-Cortona”, sottoscritto dalla Presidente Marilena Bietolini. Dedicato a due personaggi politici che per i loro ideali di giustizia e libertà sacrificarono la loro vita, fino al tragico epilogo della morte per mano di sicari del regime. Nel loro ideale socialista c’era spazio per tutti, ad eccezione di tendenze autoritarie e liberticide.

Di seguito pubblico il primo Comunicato stampa del circolo politico culturale “Nello e Carlo Rosselli-Cortona”, sottoscritto dalla Presidente Marilena Bietolini. Dedicato a due personaggi politici che per i loro ideali di giustizia e libertà sacrificarono la loro vita, fino al tragico epilogo della morte per mano di sicari del regime. Nel loro ideale socialista c’era spazio per tutti, ad eccezione di tendenze autoritarie e liberticide.

Comunicato stampa

Di fronte alla disaffezione politica diffusa, che rappresenta una grave carenza della salute democratica, ci siamo mossi organizzando uno spazio culturale di incontri, approfondimenti, partecipazione popolare. Senza pregiudizi sulle diversità ideali di chi vi partecipi, purché compatibili con le idee di giustizia e libertà, intese nelle più vaste accezioni, aliene da spirito di intolleranza e sopraffazione. I compagni di viaggio saranno sia soci, sia semplici partecipanti alle iniziative del Circolo Nello e Carlo Rosselli. Tutti avranno diritto di parola, di critica e di suggerire argomenti da trattare.

Lo Statuto, approvato – il 15 settembre 2022 – dall’Assemblea dell’Associazione “Circolo Nello e Carlo Rosselli – Cortona”, da le più ampie possibilità e garanzie di sviluppare appieno la crescita di una comunità democratica sensibile ai problemi della qualità e tutela della vita, umana, animale, e di ogni presenza nella biosfera. Partendo dal proprio territorio, fino al mondo intero. Affrontando tematiche quotidiane o di media e lunga prospettiva, in particolare, quelle su cui incidono le decisioni delle istituzioni, locali, provinciali, regionali, statali ed europee.

Il Circolo culturale intende agire sui vari campi della conoscenza e con ogni strumento accessibile relativamente alle risorse umane e finanziarie che si renderanno disponibili.

La Presidente

Marilena Bietolini

Luca Fedeli, con “Nato tre volte”, esordisce da romanziere di talento

Su Luca Fedeli scrittore userei la metafora, da lui stesso usata, sulla produzione del miglior whisky torbato Caol Ila, dell’isola di Yskay. Un liquore assoluto. (Degno di accompagnare Michele – protagonista del libro – nel tentativo finale d’accopparsi). Liquore di lunga elaborazione. Materie prime scelte, attesa di anni per ottenere un nettare “alito di mare”, “invecchiamento medio 12 anni, non aggressivo, con profumi e delicati sapori di frutta e miele”. Così come eccellente è la riuscita del romanzo Nato tre volte: “distillato” pazientemente dall’esordiente (sessantenne) Luca Fedeli. Dov’è descritto un lungo tratto della vita di Michele, nel romanzo di formazione che si legge d’un fiato. Di ragazzo che si fa uomo. Cresciuto in provincia, respira e si dibatte nello stesso clima delle generazioni italiane negli ultimi trent’anni del XX secolo. Con linguaggio asciutto appropriato, Michele racconta in modo incalzante, curando i dettagli, fino a momenti quotidiani: di sé stesso, del contesto, di persone, azioni e reazioni. Riflessioni comprese, di Michele, svolte in tempo reale: sentimentali, culturali, politiche, di costume. Fluisce la storia, alla ricerca continua di qualcosa che appaghi il protagonista. Nel viaggio tormentato della vita, costellata da sorprese, delusioni, estraneazioni. Per dirla – in breve – alla Ionesco (maestro del teatro dell’assurdo): “Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento tanto bene”. Le cesure di Nato tre volte rappresentano: la nascita biologica, l’esperienza politica bordeggiando ambienti del Partito comunista, e l’estraneazione finale. Alla ricerca di appigli sicuri, “maestri” di vita. Mancandogli questi, non ha alternative che la solitudine. Attraverso la finzione letteraria, Michele suscita riflessioni sul mondo contemporaneo. Sul rapporto tra i sessi, coinvolto nella libertà sessuale, rifugge legami stabili borghesi. Ne vede e vive i limiti: la fusione tra due estranei gli risulta senza vantaggi. Alla politica s’affaccia contrastato dalla famiglia piccolo borghese, che detesta la sua scelta comunista. Nel Partito, in teoria palestra di partecipazione, scopre incoerenze insensate: condotte di dirigenti pieni di sé, slegati dal reale, e l’assenza di “proletari”, la cui tutela dovrebbe essere obiettivo prioritario del Partito. Ma il peggio è dietro l’angolo: il Partito di sinistra si trasforma in istituzione elettorale neoliberista. “Ma allora ho perso la coscienza di classe. Ma come è stato possibile? Forse un segno dei tempi. Quasi me lo sentivo. Vediamo come va a finire”. Nasce un senso di colpa, in Michele, di qualcosa contro cui da solo nulla avrebbe potuto. Privato di grandi ideali, non ne intravede nuovi. Nonostante la progressiva alienazione dal mondo, Michele riaccende la memoria del lettore su elementi significativi del suo (nostro) passato: personaggi, canzoni, romanzi, libri, filosofia e film. Neoesistenzialista singolare, Luca tratta la vita di Michele in modo “leggero, lieve, sottile e allegro, come vorremmo che fossero sempre le nostre vite”, definizione che condivido dalla copertina del libro. (fabilli1952@gmail.com)

Su Luca Fedeli scrittore userei la metafora, da lui stesso usata, sulla produzione del miglior whisky torbato Caol Ila, dell’isola di Yskay. Un liquore assoluto. (Degno di accompagnare Michele – protagonista del libro – nel tentativo finale d’accopparsi). Liquore di lunga elaborazione. Materie prime scelte, attesa di anni per ottenere un nettare “alito di mare”, “invecchiamento medio 12 anni, non aggressivo, con profumi e delicati sapori di frutta e miele”. Così come eccellente è la riuscita del romanzo Nato tre volte: “distillato” pazientemente dall’esordiente (sessantenne) Luca Fedeli. Dov’è descritto un lungo tratto della vita di Michele, nel romanzo di formazione che si legge d’un fiato. Di ragazzo che si fa uomo. Cresciuto in provincia, respira e si dibatte nello stesso clima delle generazioni italiane negli ultimi trent’anni del XX secolo. Con linguaggio asciutto appropriato, Michele racconta in modo incalzante, curando i dettagli, fino a momenti quotidiani: di sé stesso, del contesto, di persone, azioni e reazioni. Riflessioni comprese, di Michele, svolte in tempo reale: sentimentali, culturali, politiche, di costume. Fluisce la storia, alla ricerca continua di qualcosa che appaghi il protagonista. Nel viaggio tormentato della vita, costellata da sorprese, delusioni, estraneazioni. Per dirla – in breve – alla Ionesco (maestro del teatro dell’assurdo): “Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento tanto bene”. Le cesure di Nato tre volte rappresentano: la nascita biologica, l’esperienza politica bordeggiando ambienti del Partito comunista, e l’estraneazione finale. Alla ricerca di appigli sicuri, “maestri” di vita. Mancandogli questi, non ha alternative che la solitudine. Attraverso la finzione letteraria, Michele suscita riflessioni sul mondo contemporaneo. Sul rapporto tra i sessi, coinvolto nella libertà sessuale, rifugge legami stabili borghesi. Ne vede e vive i limiti: la fusione tra due estranei gli risulta senza vantaggi. Alla politica s’affaccia contrastato dalla famiglia piccolo borghese, che detesta la sua scelta comunista. Nel Partito, in teoria palestra di partecipazione, scopre incoerenze insensate: condotte di dirigenti pieni di sé, slegati dal reale, e l’assenza di “proletari”, la cui tutela dovrebbe essere obiettivo prioritario del Partito. Ma il peggio è dietro l’angolo: il Partito di sinistra si trasforma in istituzione elettorale neoliberista. “Ma allora ho perso la coscienza di classe. Ma come è stato possibile? Forse un segno dei tempi. Quasi me lo sentivo. Vediamo come va a finire”. Nasce un senso di colpa, in Michele, di qualcosa contro cui da solo nulla avrebbe potuto. Privato di grandi ideali, non ne intravede nuovi. Nonostante la progressiva alienazione dal mondo, Michele riaccende la memoria del lettore su elementi significativi del suo (nostro) passato: personaggi, canzoni, romanzi, libri, filosofia e film. Neoesistenzialista singolare, Luca tratta la vita di Michele in modo “leggero, lieve, sottile e allegro, come vorremmo che fossero sempre le nostre vite”, definizione che condivido dalla copertina del libro. (fabilli1952@gmail.com)

Meccanici di biciclette Cortonesi

Loriano Biagiotti Ferruccio Fabilli

NOTIZIE SUI PRIMI MECCANICI DI BICICLETTE CORTONESI

Hanno collaborato: Giuliano Berretti, Pasquale Brogioni, Angiola Capecchi, Maria Teresa Capecchi, Graziella Casucci, Sergio Catani, Carlo Galletti, Ornella Galletti, Giorgio Giusti,

Rita Giusti, Silvano Giusti, Giacinto Gori, Maurizio Lovari, Emilio Marconi, Giuseppe Migliacci, Antonio Raspati, Elma Schippa, Tiziano Schippa, Danilo Sestini, Alessandro Trenti, Erino Trenti, Paolo Zappacenere.

Presentazione

In occasione della nuova edizione della “Cicloturistica La Cortonese” – che si svolge a luglio -, è nata l’idea di raccogliere notizie e fotografie sui riparatori di biciclette presenti nel Cortonese nel secondo dopoguerra. Quando la bicicletta divenne mezzo di locomozione di massa nelle nostre campagne

Partiti con poche conoscenze su quanti artigiani fossero dediti a riparare e vendere biciclette, – incontrato l’interesse, tra amici e parenti, sui pionieri di un’attività tanto diffusa – la raccolta dati è cresciuta in quantità e qualità. Avendo impegnato in tale ricerca solo una parte del tempo richiesta dall’organizzazione della nuova edizione della “Cicloturistica La Cortonese”, siamo consapevoli che il resoconto avrà molte lacune sui fatti e nomi da noi recensiti. Tuttavia siamo lieti di avere svolto una prima cernita importante, e niente vieterà ad altri di completarla.

Il merito di questa scrematura è aver gettato il primo sguardo su aspetti non secondari della nostra storia recente, ed offrire la conoscenza, anche ai più giovani, su quel mondo oramai scomparso, di cui tutti siamo eredi.

Nel raccontare la vita dei primi meccanici di biciclette, ci siamo limitati ai tratti essenziali che li caratterizzarono: epoca e luoghi in cui operarono, e la loro professionalità, spesso poliedrica. Un saper fare misto di bravura e adattamento ai bisogni di una clientela non sempre agiata. Anzi, diremo, in genere piuttosto povera e sparagnina. Erano tempi in cui le famiglie dovevano far quadrare i conti con tanti sacrifici. Ma erano anche tempi in cui c’era fiducia nel futuro, e la mobilità era un investimento prioritario per uscire dalla staticità secolare del mondo contadino.

Le belle fotografie allegate aggiungono immagini tangibili allo scarno racconto. Anche se mancheranno al nostro lettore quegli elementi di vita reale, caratteristica di un’officina meccanica: gli odori di gomma, mastice, olio, nafta,… e, soprattutto, non è riproducibile, in fotografia e nel racconto, il clima umano che le caratterizzava. Clima diverso e tipico, da meccanico a meccanico. Insomma, non era lo stesso entrare in quelle officine o in una di quelle odierne (dominate dalla tecnologia, paragonabili a sale operatorie). Nelle officine del passato, era entrare in un bric a brac di oggetti, e imbattersi nel caotico via vai di persone alla ricerca di risolvere i propri problemi, riparare o acquistare biciclette, o, semplicemente, scambiare chiacchiere.

Il Presidente della Cicloturistica La Cortonese

Loriano Biagiotti

Prefazione

Già fa onore agli organizzatori – della prossima edizione ciclostorica La Cortonese – aver abbinato l’evento sportivo al tributo alla memoria dei pionieri cortonesi meccanici di bicilette, andandone a scovare i ricordi tra amici e parenti. Segno di grande rispetto e amore per i primi che sulla passione comune per la bicicletta (che unisce generazioni lontane nel tempo) investirono la loro vita professionale.

Tirato in ballo – da Loriano Biagiotti e dagli amici compaesani della Polisportiva Val di Loreto – a mettere ordine alla raccolta di notizie, ho avuto anch’io un piacevole tornaconto. L’occasione di integrare le mie conoscenze sulla vita, dunque, sulla storia materiale Cortonese, aprendo il capitolo, molto interessante, su quanto importante fosse stata la diffusione della bicicletta nella transizione della società: da prettamente agricola al boom economico. Che significò lavoro per i giovani – apprendisti e meccanici alla ricerca di alternative ai lavori contadini –, e le officine meccaniche divennero osservatori importanti sullo sviluppo economico. A cui l’inventiva degli artigiani dovette star dietro, adeguandosi. Infatti, insieme all’uso massiccio delle biciclette, si fece incalzante: sia la necessità della loro manutenzione, sia assecondarne l’uso sportivo del mezzo, sia seguire la diffusione della motorizzazione. Dalle bici ai ciclomotori alle vetture, i passaggi furono rapidi. Non a caso, vediamo crescere un’estesa rete di pompe di benzina.

Non secondari furono gli effetti sociali indotti dalla massiccia mobilità. Un tempo limitata da vincoli padronali (ogni acquisto importante doveva essere accordato dal padrone al contadino) e da consuetudini sociali (solo gli uomini potevano uscire di casa per “affari”). Le famiglie da strutture gerarchiche si trasformarono – gradualmente – in forme lineari: uomini e donne alla pari, ogni giorno, impegnati a uscire di casa alla ricerca di lavori anche saltuari, giornalieri.

Nel racconto troveremo le officine protagoniste anche culturali, politiche, e, persino, nel pettegolezzo. La gente vi si rivolgeva principalmente per curare i propri mezzi di locomozione, ma non era raro trovare in officina persone a chiacchiere su qualsiasi argomento: era una democrazia senza freni inibitori!

Ecco, in sintesi, il risultato della nostra pur fugace ricerca, sulle capacità versatili, in più tipi di prestazioni, degli artigiani meccanici, e sulla rete di relazioni e iniziative (in prevalenza, sportive) che scaturirono nelle loro officine.

Ferruccio Fabilli

LA BICICLETTA PRINCIPALE MEZZO DI LOCOMOZIONE NELLE CAMPAGNE

L’esplosione in Italia dell’uso di biciclette, come mezzo di locomozione, avvenne tra le due guerre. Tuttavia, l’apice della diffusione, nelle campagne tosco-umbre, fu raggiunto nel secondo dopoguerra. A ben vedere, la bicicletta, allora, rappresentò la metafora di quanto avveniva nella società: un gran movimento. Alla ricerca di lavori più remunerativi della mezzadria; rompendo definitivamente vincoli secolari imposti alla mobilità sociale, pressoché statica. Chi nasceva contadino ci moriva, e, spesso, sempre sotto il tetto natio o in abitazioni poco distanti.Nonostante la propaganda fascista spingesse per la diffusione delle automobili, a fine anni 40, in Italia circolavano poco meno di 4milioni di biciclette, mentre auto e motociclette erano poco presenti nei comuni rurali come Cortona. Più che la volontà di non motorizzarsi, miseria e povertà limitavano l’acquisto anche di biciclette. Ritenute conquiste ambite, dalle famiglie che se le potevano permettere. Molti possessori di biciclette le tenevano nascoste in casa, temendo d’esserne derubati.

Nel secondo dopoguerra – alla ripresa economica dalle macerie della guerra -, aumentata la necessità di locomozione, facendo sacrifici e usando anche le magre economie del pollaio, nelle ancor numerose famiglie contadine (a Cortona, rappresentavano più del 70% degli oltre 30mila abitanti), la bicicletta si rese indispensabile. Per andare ai mercati settimanali, dal dottore in farmacia dal veterinario dalla levatrice, a sbrogliare pratiche burocratiche in fattoria o negli studi professionali, concentrati nei centri maggiori. Luoghi a discreta distanza da casa, com’era lo stesso raggiungere le stazioni ferroviarie di Camucia e Terontola. Sottolineiamo, di nuovo, che gli abitanti di Cortona, fin oltre gli anni 50, superarono le 30mila unità, tanto per dare l’idea della massa brulicante in movimento.

Insomma, la bicicletta da mezzo di locomozione delle forze dell’ordine (maresciallo), del prete (anche se, agli esordi, la Chiesa ne proibì l’uso ai preti e alle donne), e di pochi altri, divenne obiettivo ambito d’ogni famiglia. Nel frattempo, il mezzo evolveva tecnologicamente. In virtù dell’industria che forniva bici ai campioni sportivi, divenuti popolarissimi bontà le imprese dei fantastici Fausto Coppi e Gino Bartali. Bici più leggere, col pignone a più cambi, freni a filo di acciaio in luogo dei freni a bacchetta, … Anche se le bici più diffuse erano dalla meccanica semplice. Una ruota dentata ai pedali, e nella ruota posteriore un pignone (ruota libera con corona dentata più piccola), freni anteriori e posteriori; in rari casi erano presenti le componenti luminose: “il dinamo”, “il lume”, e “il pomodoro” posteriore. La meccanica popolare era al risparmio. Distinte in due categorie: bici da “uomo”, con la “canna” tesa dritta dal sottosella al sotto manubrio; e da “donna”, in cui la canna interna di rinforzo era curvata in basso. Alla distinzione meccanica non corrispondeva sempre il sesso dell’utente. Per gli uomini era indifferente l’uso dei due modelli. Ma le donne stesse, al bisogno, inforcavano la bici da “uomo”, pedalando sotto-canna. Allo stesso modo, cavalcavano le bici bambini e ragazzi dalle gambe corte. Pur sacrificati in quella posizione, avresti visto ragazzini sfrecciare pedalando. Su quel mezzo spartano potevano salire anche due persone (o più, esagerando!). La “canna”, sormontata di lato (all’amazzone), con le gambe tutte da una parte, era destinata al passeggero.

I parcheggi a pagamento delle biciclette

Ricordiamo il film “Ladri di biciclette”, di Vittorio De Sica, che rappresentava quanto fosse preziosa la bicicletta nel secondo dopoguerra, e quanto i rischi d’esserne derubati erano alti. Perciò, a ridosso delle stazioni ferroviarie (Camucia e Terontola), sorsero depositi a pagamento. Un posteggiatore a Camucia fu il dirigente comunista, nonché ex sindaco di Cortona, Ricciotti Valdarnini. Anche altri si ingegnarono in quella attività, alle pendici collinari di Cortona, a Sodo, Camucia e Campaccio, non essendo tutte le persone in grado di pedalare fino al cocuzzolo di Cortona.

I PRIMI MECCANICI CORTONESI, RIPARATORI E VENDITORI DI BICICLETTE

Per imparare il mestiere di meccanico di biciclette non c’era scuola, se non tramite l’apprendistato presso officine avviate. In epoche remote, i riparatori di biciclette si specializzarono in tale attività via via che prese campo la diffusione del mezzo. Ma, in origine, le officine erano promiscue: un misto tra fabbro e meccanico, perciò, polifunzionali. Dove si tentava ogni genere di riparazione metallurgica e meccanica. Invalso l’uso in massa delle biciclette, il lavoro non mancò per alcuni decenni. Alle riparazioni, i meccanici aggiunsero il commercio di mezzi nuovi e usati.

Un tempo – va sottolineato – mezzi di locomozione o attrezzi da lavoro erano riparati fino all’impossibile. Quando cioè ne veniva meno il possibile riuso. Perciò, in tema di riparazioni, il lavoro era tanto. L’uso familiare promiscuo dello stesso mezzo – di più persone anche inesperte – prevedeva cadute e forature, su strade in prevalenza imbrecciate e in terra battuta, mentre i materiali non erano sempre di qualità, pregiudicando la durata delle parti d’attrito delle bici: copertoni, camere d’aria, raggi, freni, corone, catene, pignoni, pompe a piede o pompe a mano,… Avere un mezzo riparato, anche con segni evidenti come una saldatura rifatta, non era vergognoso.

Sartini Michele

Michele Sartini, classe 1939, ha iniziato a lavorare giovanissimo come muratore per poi aprire l’attività di marmista col cognato. Col trascorrere del tempo e l’avanzamento del boom economico, i suoi lavori sono entrati nelle case degli abitanti della zona. In tanti hanno avuto a che fare con questo uomo: buono, gentile, intelligente e simpatico. Michele era anche un grandissimo estimatore della Polisportiva val di Loreto, sempre presente con azioni e partecipazioni agli eventi sportivi. Il monumento in granito, all’ingresso dell’impianto, è opera sua offerta nel 1994 alla Polisportiva. Il suo hobby era collezionare mezzi di locomozione vintage, ed era un piacere entrare nei suoi garage per riscoprire molteplici mezzi ed oggetti degli anni passati. Con la sua passione, ha salvato dalla rottamazione centinaia di oggetti che, forse, erano passati per le officine dei meccanici che andiamo a descrivere, e che, oggi, rappresentano un patrimonio inestimabile. Purtroppo un malore improvviso, nel 2021, ce lo ha portato via ancora troppo presto, ma rimarrà indelebile il suo ricordo nei nostri cuori. Vogliamo dedicare questo ricordo alla cara moglie di Michele Anna, e alle figlie Manola, Manuela, Marcella, Mariella, che lui amava in modo speciale.

Domenico Trenti, detto Menco del Cerrina

Nato e morto a Cortona, 1912- 2002. Domenico Trenti, operando nei pressi di Campaccio, fu versatile in varie attività imprenditoriali, compresa la rimessa in loco di biciclette. In famiglia, ricordano la venuta notturna, al lume di candela, del prof Rino Baldelli a procurarsi da Domenico due copertoni di ricambio per auto, nell’immediato dopoguerra. Dunque, era già nota la sua qualità di trovarobe, compresi campanelli e altri pezzi di ricambio per biciclette. Molto dinamico, oltre ad aver allestito una qualificata officina meccanica per bici, si dedicò anche al commercio. Non solo di biciclette. Perciò, era conosciuto nella bassa Toscana (Arezzo, Siena, Grosseto) e nella vicina Umbria. Commerciava bici della nota marca milanese Olimpia, e i tubolari D’Alessandro. Nella sua officina, transitarono più meccanici e apprendisti, giovani. Alcuni cambiarono mestiere, altri proseguirono in proprio l’attività, altri ancora unirono il mestiere alla pratica sportiva, correndo in bicicletta. Domenico – è quasi certo – fu il primo organizzatore cortonese d’un gruppo sportivo dilettantistico col marchio proprio: “Trenti”. L’officina era retta dal meccanico Silvio Cortonicchi (Silvio della Colomba) – che seguitò in proprio il mestiere e, infine, si convertì al commercio d’elettrodomestici -, e dagli apprendisti: Angiolo Archinucci (Il Sordino), in seguito, apprezzato pozzaiolo; Camillo Manciati, poi fattore nel Senese; Evaristo Marconi e Giovanni Catani proseguirono in proprio. L’altro apprendista, Andrea Diacciati, discreto dilettante, fu pure campione regionale dilettanti a Viareggio. Diacciati era il campioncino del gruppo sportivo Trenti: gambe potenti ma poco tenace, si scoraggiava facile. Allora interveniva Domenico. Con voce sonora – standogli alle costole – gli lanciava urlacci d’incitamento. I ciclisti del Trenti parteciparono a gare in zona (a S. Marco, S. Angelo, Camucia) ma anche a gare più note: come le “Tre Valli Aretine”. Dove a Diacciati – in fuga sul Passo della Consuma – una foratura gli negò la vittoria.

Invogliati dalla presenza del gruppo sportivo Trenti, altri giovani si avvicinarono alla pratica sportiva, ma pochi superarono la prova iniziale obbligatoria: dieci giorni di seguito a pedalare chilometri in bici a ruota fissa, per formare massa muscolare. Il rischio di finire “cotti” era alto.

Il mio informatore, Erino Trenti, nipote di Domenico, ricordava dilettanti cortonesi impegnati anche in altri gruppi sportivi, quale il Frescucci, nipote di don Bruno, che correva per la “Fabianelli” di Castiglion Fiorentino, e Orlando Galletti, meccanico e corridore di talento. Che se la batteva alla pari con Giovanni Corrieri, gregario di Gino Bartali. Galletti, meccanico di bici, aveva l’officina a Cortona in via Guelfa. A Cortona c’era anche Dantino, che aveva l’officina dietro il distributore di Piazza Garibaldi a Cortona.

Superbo Rossi

Nacque a Torrita di Siena, dai genitori Amerigo ed Elvira Garzi, il 12 dicembre 1909. Superbo lo era di nome e di fatto, nella veste di riparatore di biciclette. Sul muro esterno della bottega – tra Piazza Sergardi e Via Lauretana – era appesa ogni sua mercanzia: bici usate, copertoni, manubri, ruote, cerchioni e altri materiali utili alle riparazioni. In diparte, era parcheggiata la sua Vespa bianca: sempre linda e allisciata alla perfezione. Da notare che, durante le giornate lavorative, mai nessuno lo vide indossare la tuta da lavoro e neppure il grembiule. Con ciò che segue, è possibile farsi un’idea delle caratteristiche dell’uomo tutto d’un pezzo: indossava pantaloni scuri ben stirati, camicia bianca con maniche rimboccate, cravatta scura, gli occhiali poggiati sulla punta del naso.

Qualche aneddoto ne completa il carattere.Un suo conoscente raccontava di quando – tramite il suocero – da Cortona portava all’officina di Superbo, a Camucia, materiali di ricambio per bici, e il conto da pagare. Al pagamento della merce, in fondo al suo laboratorio dal pavimento sterrato, Superbo si accostava a una catasta di cartoni, impilati perfettamente uno sull’altro, quella era la sua cassaforte! … Spieghiamo meglio: alzava uno di quei cartoni e, al punto giusto che solo lui sapeva, tirava fuori un rotolo cilindrico di denaro, dove spiccava il taglio lenzuolo da 10.000lire, della misura di cm. 14,6 x 6,3.

In qual modo migliore si sarebbe potuto definire quell’uomo, se non: superbo, orgoglioso e preciso? Quelle erano, in fondo, le sue caratteristiche salienti.

Purtroppo, un brutto giorno, il buon Superbo dovette chiudere baracca e burattini: un improvviso incendio incenerì tutto quanto! Così finì la sua storia da meccanico.

Morì il 10 marzo 2001. Abitava a Monsigliolo, con la moglie Silvia Nerozzi (detta Mimma) e la figlia Tecla.

Ruben Schippa

A Camucia – scendendo in basso in Via Lauretana – si trovava l’altro riparatore e venditore di bici, comprese quelle da corsa delle marche più note a quel tempo. L’artista delle due ruote rispondeva al nome di Ruben Schippa. Famiglia di origini perugine, nacque a Cortona il 26 marzo del 1906. Dei “biciclettai” camuciesi, forse, era il più organizzato. Concessionario della Legnano, la bicicletta al tempo più in voga. Ruben era il punto nevralgico dei giovani praticanti il ciclismo, emuli delle gesta dei campioni Bartali e Coppi. Dalle prime ore del mattino, la sua bottega si riempiva di clienti, molti provenienti dall’Umbria, e da numerosi corridori dilettanti. In una di quelle mattine, nel corso d’un allenamento, proprio Gino Bartali ebbe un guasto meccanico al cambio per cui ricorse alle cure di Schippa. Un fatto clamoroso avvenne dopo che il campione fiorentino entrò in laboratorio. Alcuni clienti presenti, con veloce passaparola, informarono l’esterno della celebre presenza. Si narra che trascorsi 7/8 minuti, tra dentro e fuori, intervennero una sessantina tra tifosi e curiosi, continuamente inneggianti, ad alta voce, il nome del grande grimpeur.

I figli si Ruben erano due femmine e due maschi. Al più giovane Gino (detto il Kid), gli fu imposto quel nome in onore a Bartali. L’altro aneddoto – che molti sportivi locali ricordano – è che Ruben Schippa fu tra i primi calciatori del Camucia. Si raccontava che Ruben si recasse ad allenarsi alla Maialina indossando spesso un maglione arancione. Quel fatto avrebbe ispirato i colori arancioni alla squadra Camuciese: le “Meranguele” (locuzione chianina per definire le arance).

In conclusione, bisogna ringraziare per le informazioni raccolte i figli del Kid, Giordana, Emma e, in particolare, Tiziano che ha portato una borsa di foto familiari.

Il fratello di Ruben, Renato Schippa, fu altrettanto stimato esperto meccanico di biciclette, ad Ossaia, dove aveva anche un distributore di benzina.

Giovanni Catani, detto Il Nanni o Il Baffo

Nato il 03/05/1921, morto il 26/03/1991. Iniziò l’attività alla scuola di Menco del Cerrina, passò poi a lavorare da Ruben Schippa. Si mise in proprio, dapprima, in via Lauretana davanti al cinema Cocchi. Qui faceva il rimessaggio di bici a favore degli abitanti della campagna (San Lorenzo, Montecchio, Centoia, Cignano, Fasciano, Gabbiano), che giungevano a Camucia transitando dal passaggio a livello ferroviario. Immessi in via Lauretana, lasciavano le bici nei negozi di Schippa o di Catani, per proseguire a piedi verso Cortona. In seguito, Nanni si trasferì vicino al passaggio a livello, in locali di proprietà Turini, dove lavorò fino alla pensione.

Molto bravo a costruire e centrare le ruote a biciclette e motocicli. Carattere introverso, di poche parole, bell’uomo, simile a un attore dai baffetti alla D’Artagnan. L’officina – nel capannone periferico a sud di Camucia, vicino alla falegnameria Marchetti – lo avvantaggiava rispetto a Schippa nel rimessaggio di biciclette, essendo la prima rimessa incontrata sul percorso dei campagnoli. C’è da immaginare che il vecchio sodale, Schippa, non fosse tanto contento della concorrenza.

Nanni fu anche direttore tecnico della squadra ciclistica “Germanvox-Wega”. Allestita dai fratelli Giorgio e Romano Santucci, con Ianito Marchesini nell’ammiraglia. In squadra, tra gli altri, un Sartini e Massimo Castellani considerato l’atleta di punta, fuorché in salita…

Nanni era una persona particolare: nervoso e sempre in tensione. A costui – come si suole dire – anche una rugia sembrava una trave! Bastavano cose di poco conto a mandarlo su tutte le furie; praticamente, il Catani era sempre incavolato.

L’episodio d’un mattino. Si presentò un certo Beppino, abitante a Fossa del Lupo, proprietario d’un “Guzzino” con cui si era fatto tutta la strada a piedi. Infatti, quel giorno, non c’era stato verso di avviare la moto. Nanni, lasciati gli arnesi sul banco, cercò sollecito di accontentare il cliente. Numerose furono le prove per riavviare il motore: cambio della candela, la corrente arrivava ma… niente! quindi altre prove, continue e faticose, cercando di mettere in moto il mezzo anche a spinta. Dopo ripetuti calci al pedale della messa in moto, purtroppo, non ci fu verso di accendere il motore… Al culmine della perdita della pazienza, Nanni svitò il tappo del serbatoio: era completamente asciutto…! A quel punto ci fu un’esplosione clamorosa: in primis, sparò una fila di moccoli variegati, improperi d’ogni genere rivolti all’ormai ex cliente, e, per ultimo, un minaccioso: levati dai coglioni! e qui non ci venire più!

Altri due episodi, invece, qualificano positivamente il suo mestiere. Un giorno Gino Bartali – avendo attaccato la bici al chiodo – giunse da Nanni per proporgli la vendita delle sue biciclette dal marchio “Bartali”. In poco tempo, l’affare fu concluso. L’altro episodio importante accadde dopo la disputa d’un “Trofeo Cougnet”. Si presentarono, all’esperto artigiano, il campione toscano Franco Bitossi accompagnato da un dirigente della Filotex, i quali proposero a Nanni di assumerlo meccanico al Giro d’Italia. Lì per lì Catani ne fu orgoglioso e lusingato. Però, per quel ruolo ambito, avrebbe dovuto lasciare suo malgrado per diverso tempo la famiglia… fatta quella riflessione, il Nanni non ne fece niente.

Evaristo Marconi, detto Varisto

Nato il 14 febbraio 1920, morto il 24 novembre 2005. Anch’egli iniziò la sua attività alla scuola di Menco del Cerrina. Nel 1955, si trasferì a Cignano, lavorando in una bottega nella zona di Ospizio, presso la famiglia Pucci. In seguito, si spostò presso l’abitazione di Fernando Faralli – dove c’era il sale e tabacchi e il distributore -, iniziando anche a vendere motocicli e bici.

Con l’abbandono delle campagne da parte dei contadini, e la conseguente mancanza di lavoro, si spostò a Camucia, in via Firenze. Continuando a vendere biciclette Bianchi, di cui era concessionario, e motorini: Garelli, Fucs, ItalJet, …

Al termine della sua attività – a Camucia in via di Murata -, negli anni ’90, cedette la bottega a Fortini Gianluca, odierno titolare del negozio di bici più fornito della zona.

Pasquale Brogioni, detto Pasquino

Nato il 12 aprile 1936. Meccanico al Sodo, poi a Tavarnelle. Apprese l’arte di meccanico da Vito Viti. Artigiano che aveva l’officina al Sodo nel palazzo dei Corbelli, lungo le ritte, davanti a villa Laparelli. Poi, Pasquino gestì in proprio l’officina. Infine si spostò – a fine anni 60 – a Tavarnelle, sotto la propria abitazione. Particolarmente amico di Armando Galletti, meccanico del Campaccio.

Pasquino era, al tempo stesso, appassionato cacciatore e profondo conoscitore della fauna selvatica, dedicandosi anche al soccorso di bestiole ferite o in difficoltà. Capace di curare e nutrire: tartarughe, faine, istrici, volpi, …, però, se commestibili, con lui, potevano finire anche in padella!

L’altra grande passione di Pasquino fu la politica. Per molti anni, nei fondi di casa sua, si riunivano gli attivisti comunisti del Pci; di cui, alla sua chiusura, ne fu orfano inconsolabile, come lo furono molti. Questa sua forte politicizzazione rossa non fu rara tra gli artigiani cortonesi. Basti ricordare che, durante il fascismo e nel dopo guerra, alcuni esponenti di punta comunisti furono artigiani. Uno importante fu Ricciotti Valdarnini – già ricordato per il rimessaggio bici e produttore di piastrelle, a Camucia –, e l’altro, Cesare Rachini, restauratore di mobili antichi. Le botteghe artigiane – si è già detto – erano luoghi di incontro molto frequentati, dove si parlava di tutto.

Santi Capecchi, detto Schiaccino

A Sodo, prima di Pasquino, lavorò un altro meccanico proveniente da Fratta, Santi Capecchi: gentilissimo e intelligente. Esperto nel montare il motore MOSQUITO – prodotto nel 1946 dalla ditta Garelli – su biciclette da passeggio, trasformandole in motorini economici. Anche Santi faceva rimessaggio di biciclette per gli abitanti provenienti dalle frazioni di Fratta, Santa Caterina, Fratticciola, Creti, Ronzano, incamminati verso Cortona. Santi, assunto dalle Ferrovie, abbandonò il mestiere. La rimessa di biciclette fu tenuta aperta da Camillo e Sofia Migliacci.

Interessante notare la scelta di molti meccanici nello svolgere l’attività in luoghi ai piedi della collina, a intercettare i campagnoli in difficoltà nel salire in bici a Cortona. Dove c’era l’Ospedale, il Comune coi suoi uffici, e il mercato settimanale. Lasciata la bici nei rimessaggi proseguivano a piedi, fino alle porte della Città. Dove taluni cambiavano le scarpe pesanti per indossare quelle ritenute meno rustiche. I titolari di rimesse che erano meccanici si prestavano a riparare i cicli, approfittando della sosta.

Mario Giusti

Padre affettuoso e sempre lieto, nasce a Cortona il 07/11/1929 da Andrea e Ida Toto Brocchi, ed ivi deceduto il 17/12/1992. La passione per la meccanica nasce terminata la scuola da apprendista presso l’autofficina di Moreno Crivelli, a Cortona. Per poi mettersi in proprio nei locali di via Nazionale, ed ancora in via Guelfa a Cortona. Infine, approda meccanico presso l’Autoservizi Autobus, della Società Cortonese. Nel 1969, rileva in via Nazionale, sempre a Cortona, un negozio-officina con varie tipologie di prodotti: articoli sportivi, biciclette, motorini, cambio gomme auto e moto, elettrodomestici, ecc. sapendo fare quasi tutto in ogni branca artigianale elettromeccanica. Era l’arte di arrangiarsi, ma in una specialità eccelleva: abilissimo meccanico di auto e moto e, soprattutto, dell’amata bicicletta. Che ha aggiustato e venduto per circa 20 anni, con rivendita dei prodotti Edoardo Bianchi, Legnano, Trarovi, ecc. La passione lo porta ad essere meccanico ufficiale della squadra ciclistica locale: la “Cortonese – Ristorante Tonino”; anche i figli, Giorgio e Silvano, entrano a far parte della bella squadra ciclistica Cortonese, con grande passione e motivazione.